【事業アーカイブ】11/24 語りの場 vol.37「美術から対話してみる」

-

- 投稿日:

- 2025.03.28(金)

-

- written by:

- ゲスト

![]()

文化・芸術の分野で活動する方々をゲストとしてお招きする、トークシリーズ「語りの場」。市民のみなさんが新たな視点や価値観と出会い、知り(学び)、自らの活動を広げていくことで、魅力あふれる活動が、まちに根付いていくことをめざしています。

語りの場 vol.37「美術から対話してみる」

開催日:令和6年11月24日(日) 10:00-12:00

会 場:新潟市芸術創造村・国際青少年センター(ゆいぽーと)

1階工房・ギャラリー

ゲスト司会:樋宮真奈美(対話型鑑賞ファシリテーター、21世紀型教育を考える会にいがた)

共 催:新潟市芸術創造村・国際青少年センター(ゆいぽーと)

今回の語りの場では、これまでとは趣向を変え参加者の方々から美術作品の感想を共有し、語り合いました。司会にお迎えしたのは、21世紀型教育を考える会にいがたで対話の場作りを精力的に実践されている樋宮真奈美さんです。当日は少人数のグループに分かれ、それぞれ感じたことや考えたことを共有し掘り下げていきました。

鑑賞したのは、ゆいぽーとで行われている芸術家による滞在型の創作活動、アーティスト・イン・レジデンスの「招聘プログラム2024秋季」に参加された宇野湧さん(宇は正しくはうかんむりに亍)の成果発表展です(滞在期間|2024年10月1日(火)~11月30日(土)/61日間)。宇野さんは、陶磁器素材の割れや欠けといったわれもの特有の脆さを肯定的に捉えた作品の制作と、その保存方法に着目し作品発表を行っています。

(アーカイブ記録作成:アーツカウンシル新潟 朴)

当日の流れ

20代の学生の方から80代の方まで、幅広い年代の方にご参加いただきました。これからどういうイベントになるんだろうという期待感に加えて、知らない方同士でグループになるため最初は少しだけ緊張した空気もありました。会が進んでいくにつれて穏やかながらも活発に色々な言葉が交わされ、みなさん話が止まらなくなっていく様子が印象的でした。

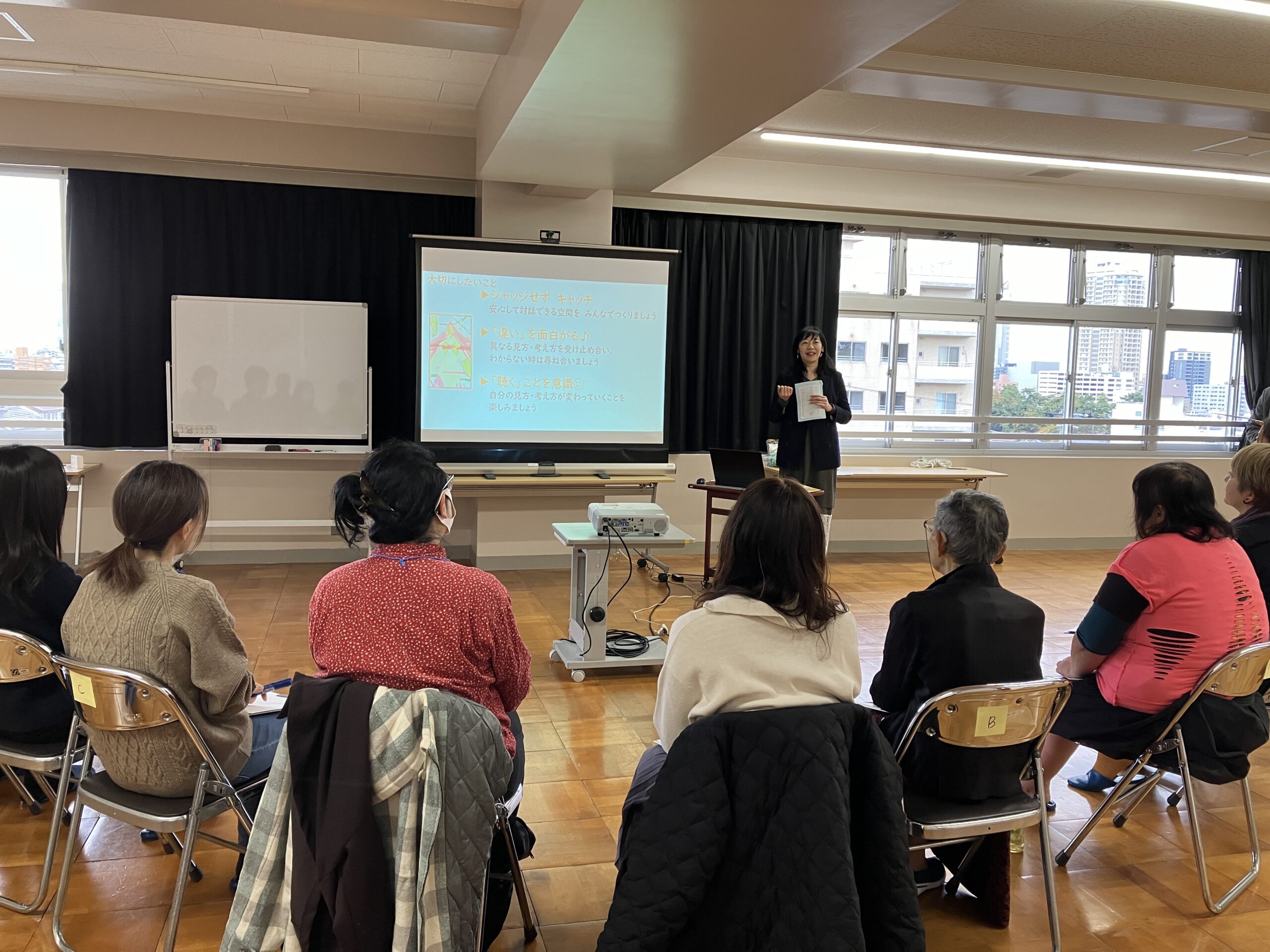

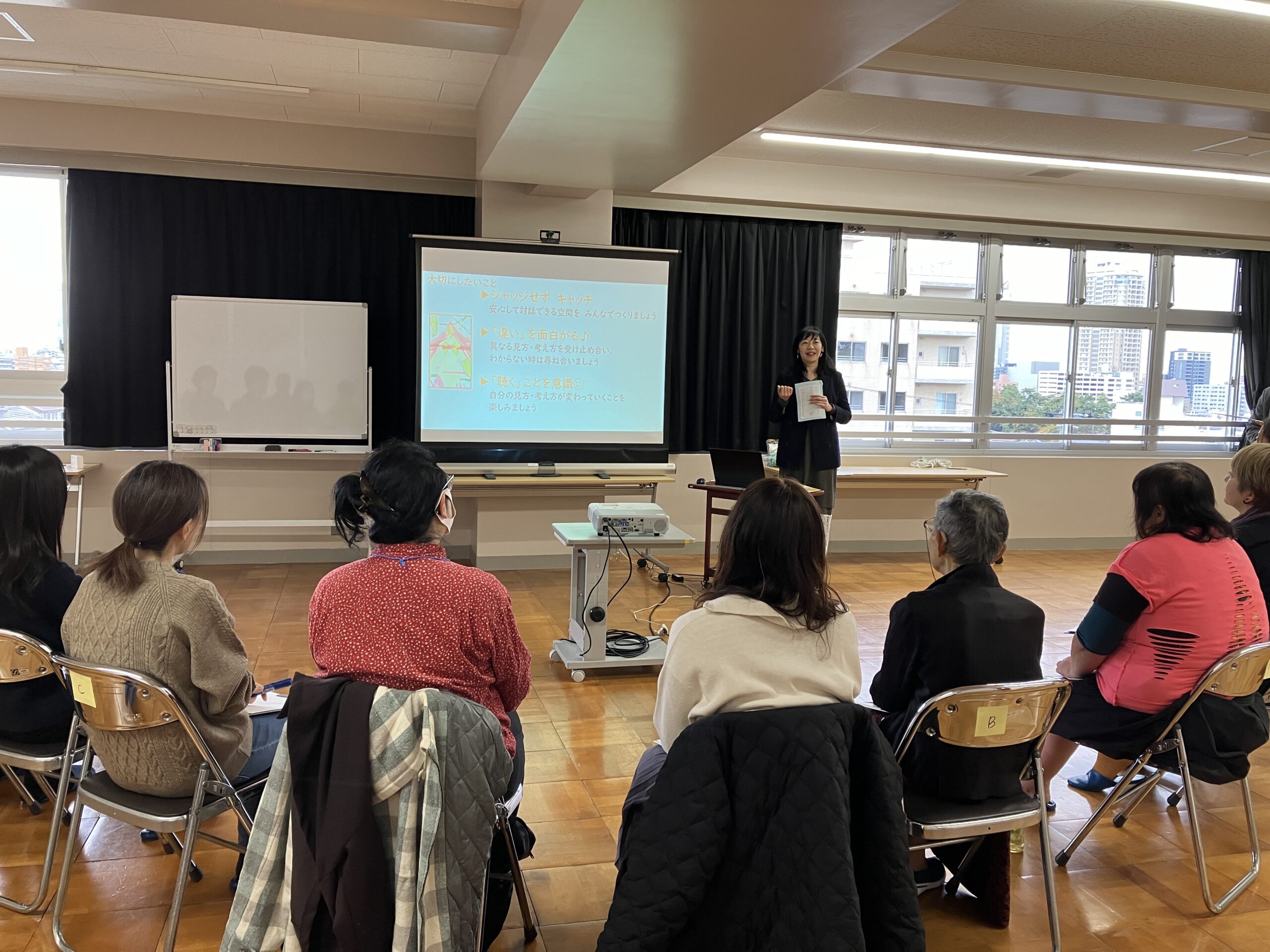

まず樋宮さんから当日の流れについてお話しいただきました。対話の場のルールの共有とアイスブレイクを行い、このイベントにおける対話の定義を共有した上で、ふたつ対話を行いました。ひとつめは、宇野さんの作品をグループで鑑賞しながら感想や気付いたことについて対話する「おしゃべり鑑賞」、ふたつめは作品鑑賞から触発された全員で話し合いたい・考えたいテーマに関する「テーマを決めて対話タイム」です。

当日の流れを共有する様子(写真奥が樋宮さん)

当日の流れを共有する様子(写真奥が樋宮さん)対話の様子

対話の場のルールとして、安心して対話できる空間をみんなでつくるため、他の方の意見を「ジャッジせずキャッチ」すること、「違いを面白がる」ため、異なる見方・考え方を受け止め合い、わからないときは尋ね合うこと、「聴くことを意識」して自分の見方・考え方が変わっていくことを楽しむことの3点が樋宮さんから挙げられ、みなさんじっくりと聞き入っておられました。続いて少人数のグループに分かれて自己紹介とアイスブレイクのワークに入ります。抽象的なタッチの名画を印刷したアートカードがグループごとに配られ、その絵をカレンダーにするなら何月か、それはどうしてかを互いに発表しあいます。グループによって意見がかなり一致していたり全員バラバラだったりと結果は様々で、お互いの感じ方の似ている部分や違う部分が共有でき、作品を鑑賞して語るためのウォーミングアップにもなりました。

作品を見て話すことの面白さを少し体感できて場が温まったところで、対話とは何かについてさらに樋宮さんからお話がありました。辞書の定義、英語の語源、新潟での実践をふまえて、対話とは「ある物事・テーマについて『現時点での』お互いの異なる意見・経験・意味をシェアし合い耳を傾け合うことで、自分だけでは考えつかなかった新しい考え・気づきを共に生み出していくコミュニケーション」であり、それを通じてテーマに関する新しい意味付けをともに作る「水を交換する場」が対話の場であると樋宮さんは言います。知識ではなく経験に即したそれぞれの意見という水を共有し、混ざったそれを互いに持ち帰ることの重要性が強調されました。

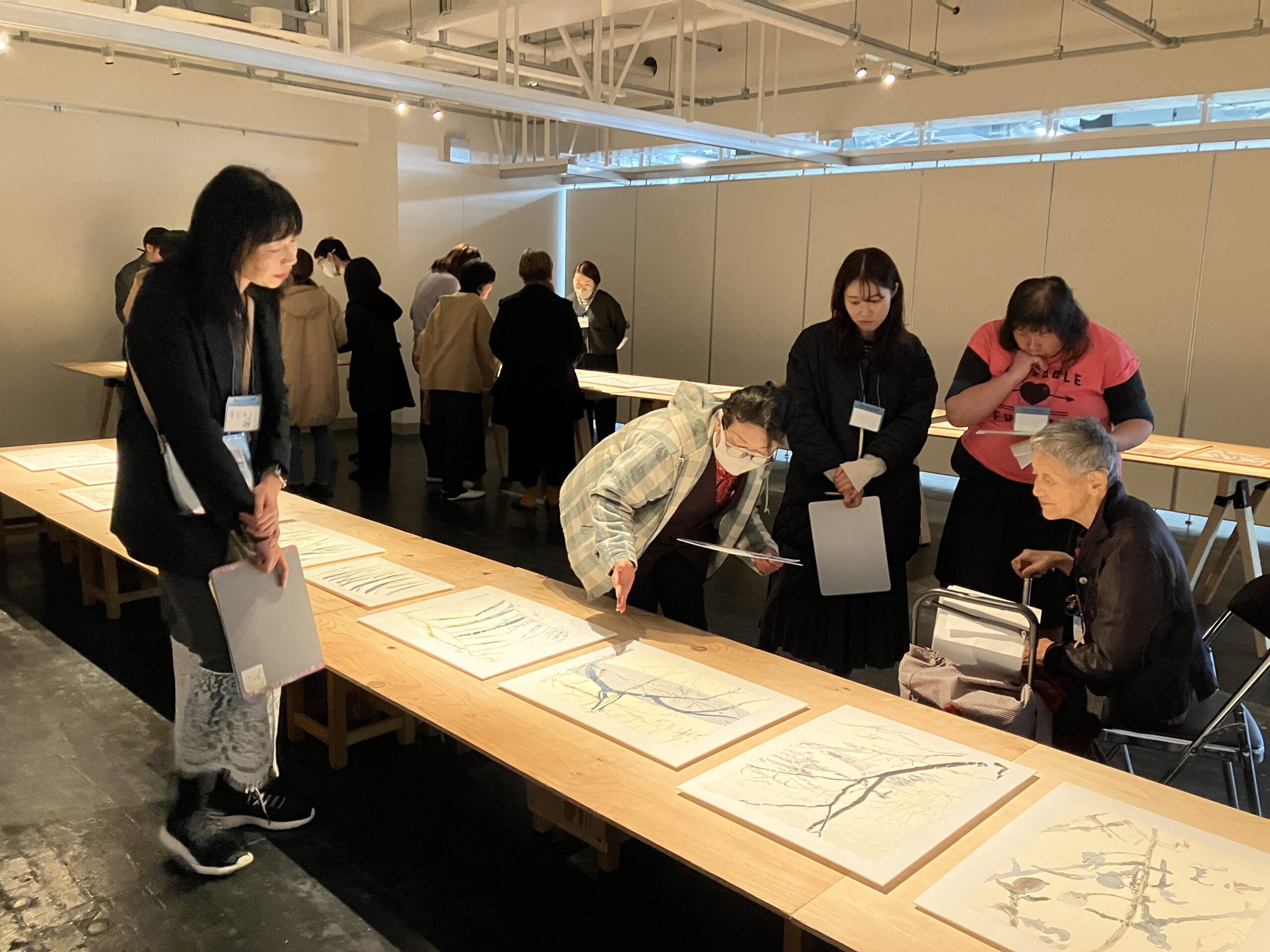

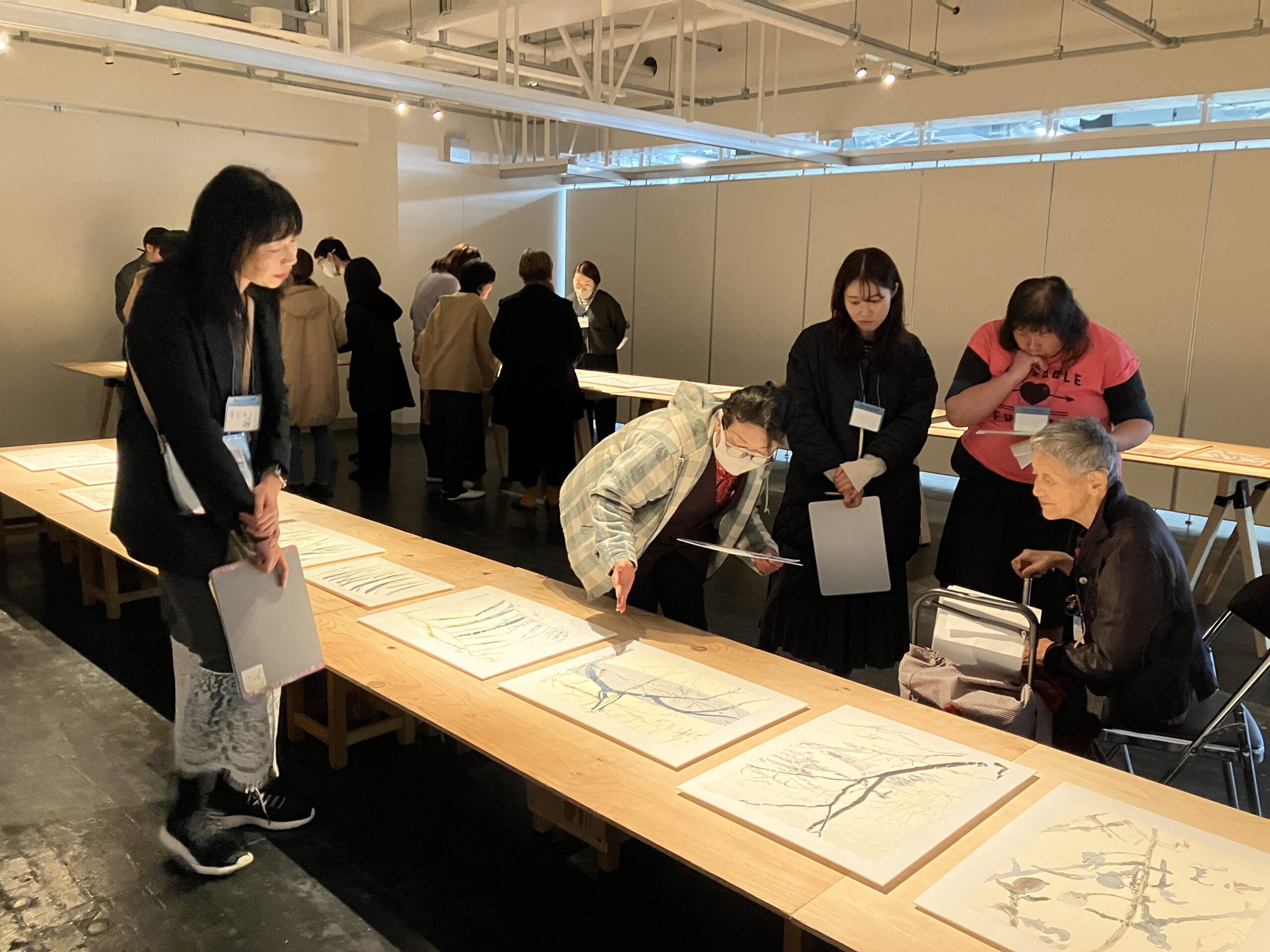

対話のルールと定義について確認を終えたところで、ひとつめの対話「おしゃべり鑑賞」のため宇野さんの作品が展示されているギャラリーに全員で向かいます。宇野さんの創作サポートをされていたゆいぽーとの佐藤さんから創作の背景を説明していただいてから、まずは個々人で3分程度静かに作品を鑑賞しました。作品は新潟の土で作った泥で新潟の風景を粘土の紙の上に描き焼成したもので、16点あります。さらに宇野さんの泥絵の手法を紹介するワークショップで市民の方が同じく泥で描いた絵を焼成したものも5点展示されていました。ここから5人ほどのグループに分かれ、グループごとに指定されたひとつの作品をテーマにして対話を始めました。

「おしゃべり鑑賞」の様子

「おしゃべり鑑賞」の様子そもそも何が描かれているのか、どこに一番注目したか、どういう雰囲気を感じるかなどいろいろな観点から意見が交わされました。宇野さんの作品の特徴である、焼成時に生じるひび割れや陶器独特の質感などにも話は及びます。画面の白さや亀裂からどこか寂しさを感じるが、冷たかったり怖かったりはしないという意見が出たり、作品が置かれたテーブルの周りをぐるぐる回ってみると、見え方が変わるという指摘があったりしました。地味に見えた色が角度によって光を受けて輝いたり、同じ線が枝にも差し出された手にも見えたりします。画面の外側から、こういう動物が来るかもしれないという話もありました。

こうして「おしゃべり鑑賞」を終え、休憩を挟んでからふたつめの対話「テーマを決めて対話タイム」に移りました。すぐには答えが見つからなさそうな疑問や、鑑賞しながら思い浮かんだ疑問・気になったキーワードをそれぞれA4用紙に書き出していきます。「なぜヒビが気になるのだろう?」「どうして作者の意図を探りたくなるのか?」「どうして自然を描きたくなるのだろう?」「才能って何だろう」など、問いは続出し14個もありました。時間の都合上話すテーマをひとつに決めるため、多数決で「どうして作者の意図を探りたくなるのか?」について話しました。

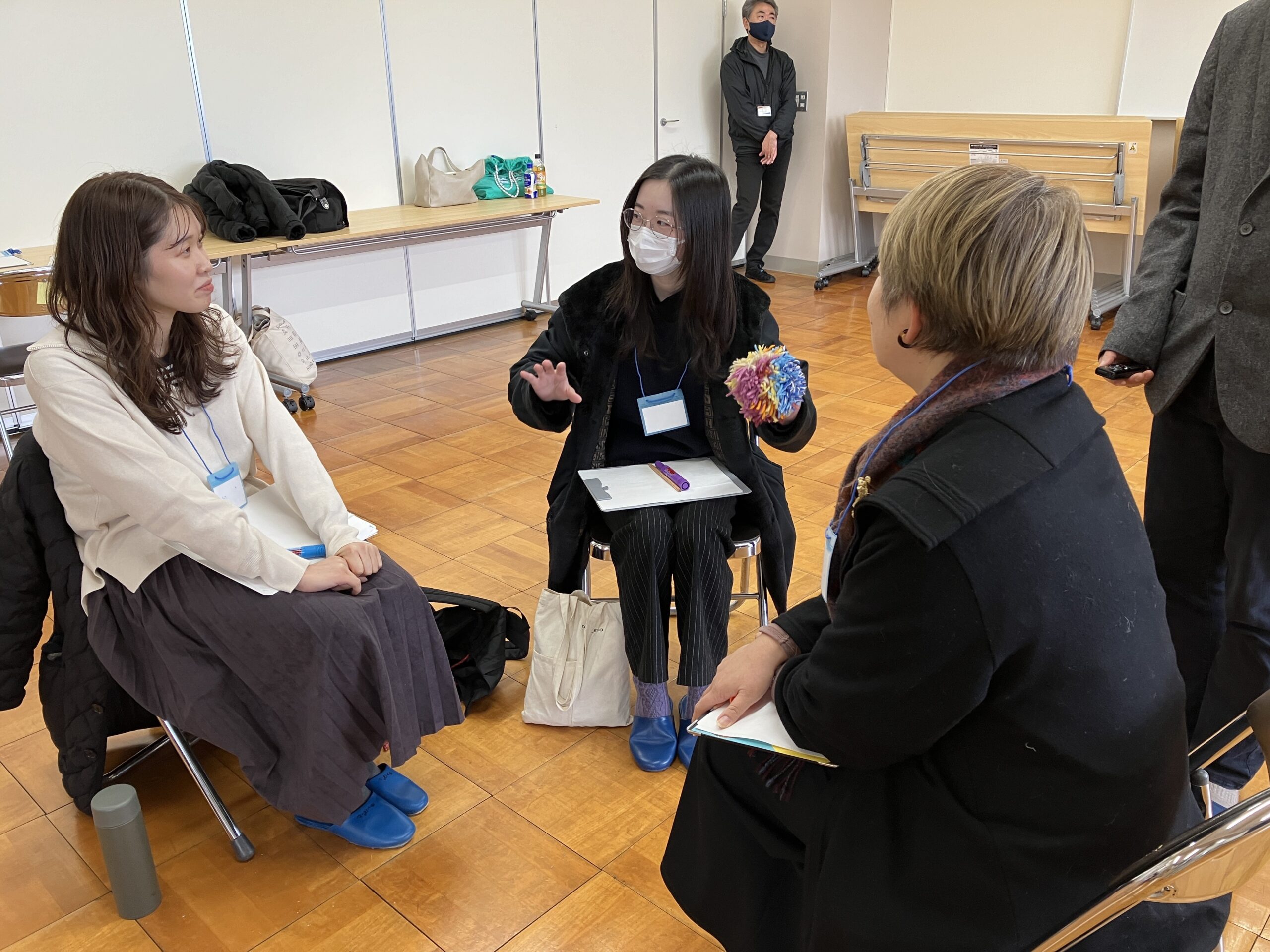

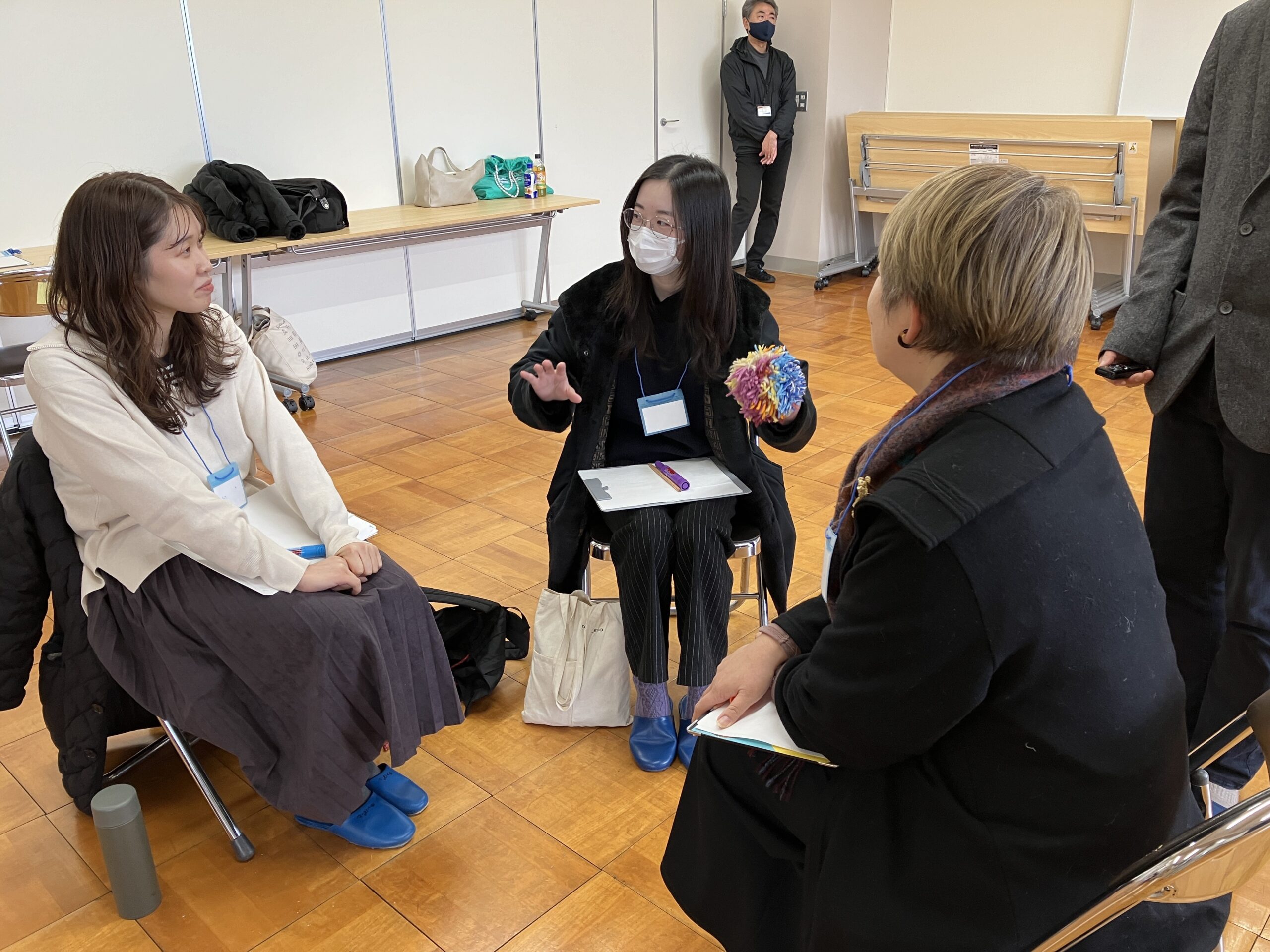

「テーマを決めて対話タイム」の様子

「テーマを決めて対話タイム」の様子4人のグループに分かれ、そもそも自分は意図を探ろうとするか、しないかという違いから話し始めていきます。わかりたいという気持ちが強いという方もいれば、自分にはどう見えるか、自分がどうなのかを大切にしたいという方も、作品によってつくり手に興味を持ったり持たなかったりするという方もいました。作者の意図に興味を持つ人は自分もつくり手なのではないか、自分はどうやって作ったのかと考えることはないという意見もあり、話が止まらなくなっていきます。

続けて全員で大きな輪になり、まとめなくていいので、という樋宮さんの声かけとともに各グループでの話やアイデアを共有していきます。話していくなかで、「よくわからないけど」「難しい、言葉にできない」という発言も出ましたが、樋宮さんは「わからなくなることこそが醍醐味」だと言います。意見を述べあう中で見えてきたことを、樋宮さんが次のように共有しました。美術作品を鑑賞するときのやり取りには、目の前の作品と自分、作者と自分、そして同じ作品を鑑賞した他の方と自分、と様々なものがあり、また自分や周りの状態によっても作品の受け取り方は変化します。

樋宮さんから、参加者のみなさんが自分の中で考えるだけでなくじっくり聴き合ってくれたおかげで意見をしっかりシェアできたとのコメントがありました。参加者の方からのご感想としては、意見をシェアすることが楽しく、一人ひとりの意見の違いもおもしろかったというご意見や、こういう会は初めてで、ひとりで家に閉じこもっていたのを何日かぶりに出てきたが、人と会話することが本当に大切だとひとりだからこそ感じたというお話もありました。イベント終了後も会場には活気があり、しばらくその場にとどまって話していた方も多くいらっしゃいました。

全員での意見シェアの様子

全員での意見シェアの様子ゆいぽーとアシスタントディレクター佐藤帆乃香さんからのコメント

今回の宇野さんの作品は抽象的で、さらに意図的に「ヒビ」が入っていたため、その独特な表現に刺激を受けて、さまざまな意見や考え方が活発に交わされていたのが印象的でした。今後ゆいぽーとに滞在するほかのアーティストの作品でも鑑賞会を行ったらどうなるのか、とても楽しみになりました。