【事業アーカイブ:後編】NEWGATE×アーツカウンシル新潟 プロジェクトのデザイン公開相談会

- その他

- 伝統芸能

- 地域文化拠点

- 工芸デザイン

- 舞踊

- 音楽

相談会のテーマは、民謡とインド古典舞踊・音楽。今回ご紹介する相談会の後半では、こはく会の方々から民謡の活動紹介と若い方へのアプローチに関する相談がありました。

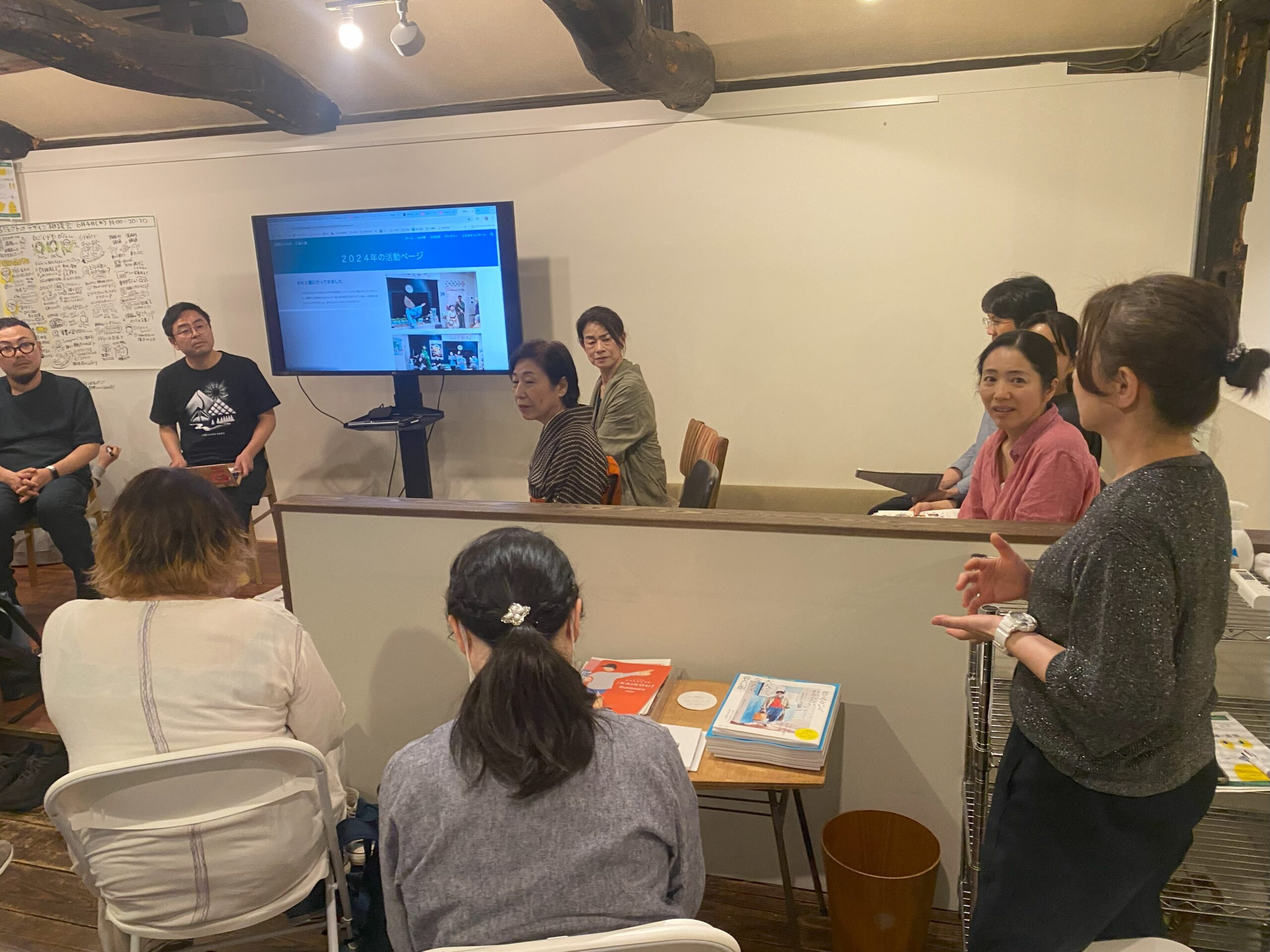

こはく会の佐藤さんは日本民謡協会にも所属されており、2024年の北関東甲信越地区大会で準優勝された実力者です。なんとしても民謡を受け継いでいきたいという熱い気持ちがあふれる話しぶりで、こはく会のWebサイトや活動の記録動画をモニターに写しながら団体の活動をご紹介いただきました。民謡は昔の労働歌や、男女の逢瀬や、お祝いの歌など、今では伝承芸能に入るようなものがほとんどです。活動しているのは高齢の方が多いため、とにかく色々なところで若い人に民謡を聞いてもらおうと、機会があればどこでも出向き、アート・ミックス・ジャパンなどにもこはく会として出演しています。民謡の世界にある様々な会の壁を取り払って活動すべく複数の会から人が集まり、最初は4~5人で活動を開始したのが会のはじまりだそうです。

迫さんはさらに、内容が既にあるこういう状態でこそ「見せるデザイン」の力を発揮しやすい、団体メンバーが子どもと一緒に映っている活動風景の写真や、演奏や踊りの様子が見やすい動画など感動が伝わる象徴的なビジュアルを作成し、「民謡はワクワクが無限大」という魅力的なフレーズを活かしていくとよいとお話しされ、最近のご自身の活動事例として北越高校さんのオープンスクールのチラシとポスターデザインについて紹介されました。スタイリッシュかつきれいなデザインでブランディングをしている学校が多いため、あえてゆるくかわいいイラストを主として、実際の生徒の様子を伝える写真でそれを補完するデザインをされたそうです。また高橋さんからも、今こそ必殺技のミスチル作戦(前編レポート参照)で、民謡の装いをしたキッズダンスの子どもたちが伝統的な動きとヒップホップの動きの両方をする様子を撮影し象徴的な動画とすればいいのではないかとご意見がありました。

事例紹介が一段落すると、参加者の方々から次々と手が上がりました。民謡は労働歌でもあったとのことだが、おそらく今の労働と噛み合っていないために知られていないので、替え歌でもいいし、例えばサラリーマン川柳が川柳を現代風にアレンジしたようなやり方で新しく作ってもいいのではないかというご意見や、若い人が少ないという同じ悩みを抱えて能楽で活動しているが、子どもたちは舞台に立つまでにどれくらい練習しているのかというご質問がありました。練習量については、こはく会の方に民謡の動きを教わったキッズダンスの先生が子どもたちに指導をされたので直接は練習風景を見ることができていないため、把握できていないとのことです。また、新潟市の小学校での万代太鼓部の活動を民謡の活動につなげることはできないかという意見や、伝統芸能や民謡は地域ごとに様々なものがありそれぞれ違うので、それをまとめて知ることができるものがなにかあればいいというお話もありました。

最後に迫さんから、とてもおもしろく有意義な会だったと感じる、相談にのる側とのられる側という関係でなく、主体的に地域住民がアーツカウンシル新潟と一緒に何か作っていくことはおもしろいし、価値があるとのコメントをいただきました。こはく会の佐藤さんからも、自分は民謡の世界しか知らなかったが、今年3月に実施された「令和6年度 文化芸術活動に関する支援事業」採択事業報告会や今回の公開相談会を通じて、様々なジャンルでいろいろな活動をされている方がいることを知ったので、そういう方たちと何かがやれたらとてもよいとのご感想がありました。閉会後は質疑応答で盛り上がった会場の雰囲気のままに登壇者の方々と参加者の方々が混じり合い、退出時間までそれぞれの活動を紹介しあったり会の感想を語り合ったりされていました。