【事業アーカイブ:前編】NEWGATE×アーツカウンシル新潟 プロジェクトのデザイン公開相談会

-

- 投稿日:

- 2025.09.25(木)

-

- written by:

- ゲスト

-

- 記事カテゴリー:

- 事業レポート

-

- ジャンル:

- その他

![]()

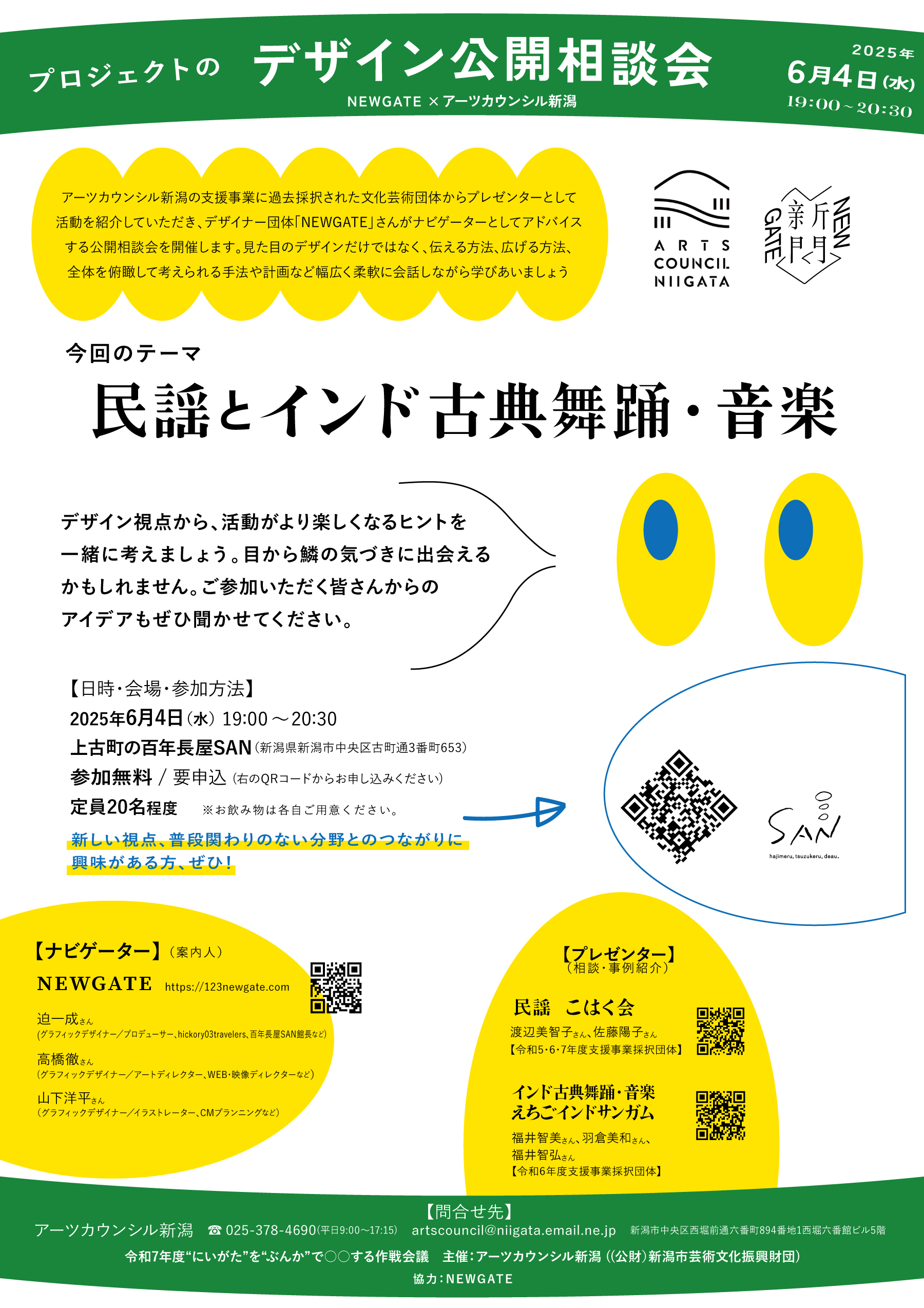

アーツカウンシル新潟の支援事業に過去採択された文化芸術団体からプレゼンターとして活動を紹介していただき、デザイナー団体NEWGATEさんがナビゲーターとしてアドバイスする公開相談会を開催。この会のレポートを前編・後編にわけてお届けします。レポート前編となる今回は、冒頭のNEWGATEのみなさんの自己紹介からえちごインドサンガムさんの事例紹介までの様子をお伝えします。

イベント詳細

開催日:2025年6月4日(水) 19:00-20:30

会場:上古町の百年長屋SAN(新潟市中央区古町通3番町653)

主催:アーツカウンシル新潟

協力:NEWGATE

ナビゲーター(案内人)

<NEWGATE>

迫一成さん(グラフィックデザイナー/プロデューサー/hickory03travelers代表、上古町の百年長屋SAN館長など)

高橋徹さん(グラフィックデザイナー/アートディレクター/WEB・映像ディレクターなど)

山下洋平さん(グラフィックデザイナー/イラストレーター/CMプランニングなど)

プレゼンター(相談・事例紹介)

【民謡】こはく会(令和5・6・7年度支援事業採択団体)

渡辺美智子さん、佐藤陽子さん

【インド古典舞踊・音楽】えちごインドサンガム(令和6年度支援事業採択団体)

福井智美さん、羽倉美和さん、福井智弘さん

会の経緯

当日、会場のSANには総勢30名が集まり満員となりました。内訳は、ナビゲーター3名、プレゼンター5名、参加者の方々が20名、アーツカウンシル新潟のスタッフ2名です。この相談会は、令和5・6年度に実施した座談会『“にいがた”を“ぶんか”で○○する作戦会議』の流れを汲んだものです。

自身が文化芸術活動を実践していても、していなくても、参加者が文化や芸術を入口に、どんな「にいがた」になると楽しそうか、おもしろいかを出し合う場を創出すること、いま文化や芸術に興味・関心を持っている市民のみなさんが何を感じているのか、考えているのかをアーツカウンシル新潟が知る機会を得ることのふたつを目的に、令和5年度の座談会でファシリテーターを務めていただいた迫一成さんと相談して、令和7年度の座談会として「プロジェクトのデザイン公開相談会」を企画しました。

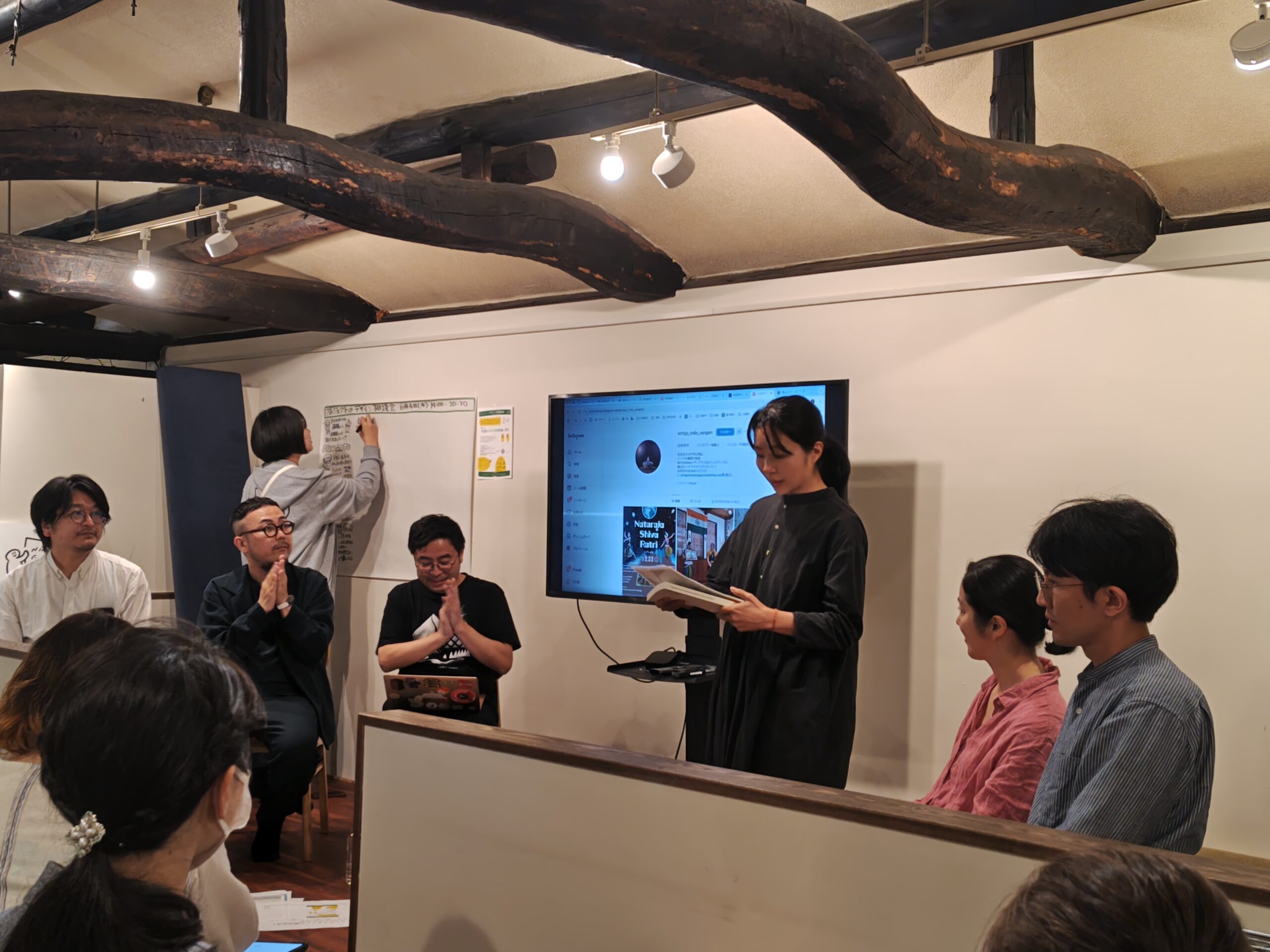

会場の「上古町の百年長屋SAN」入口

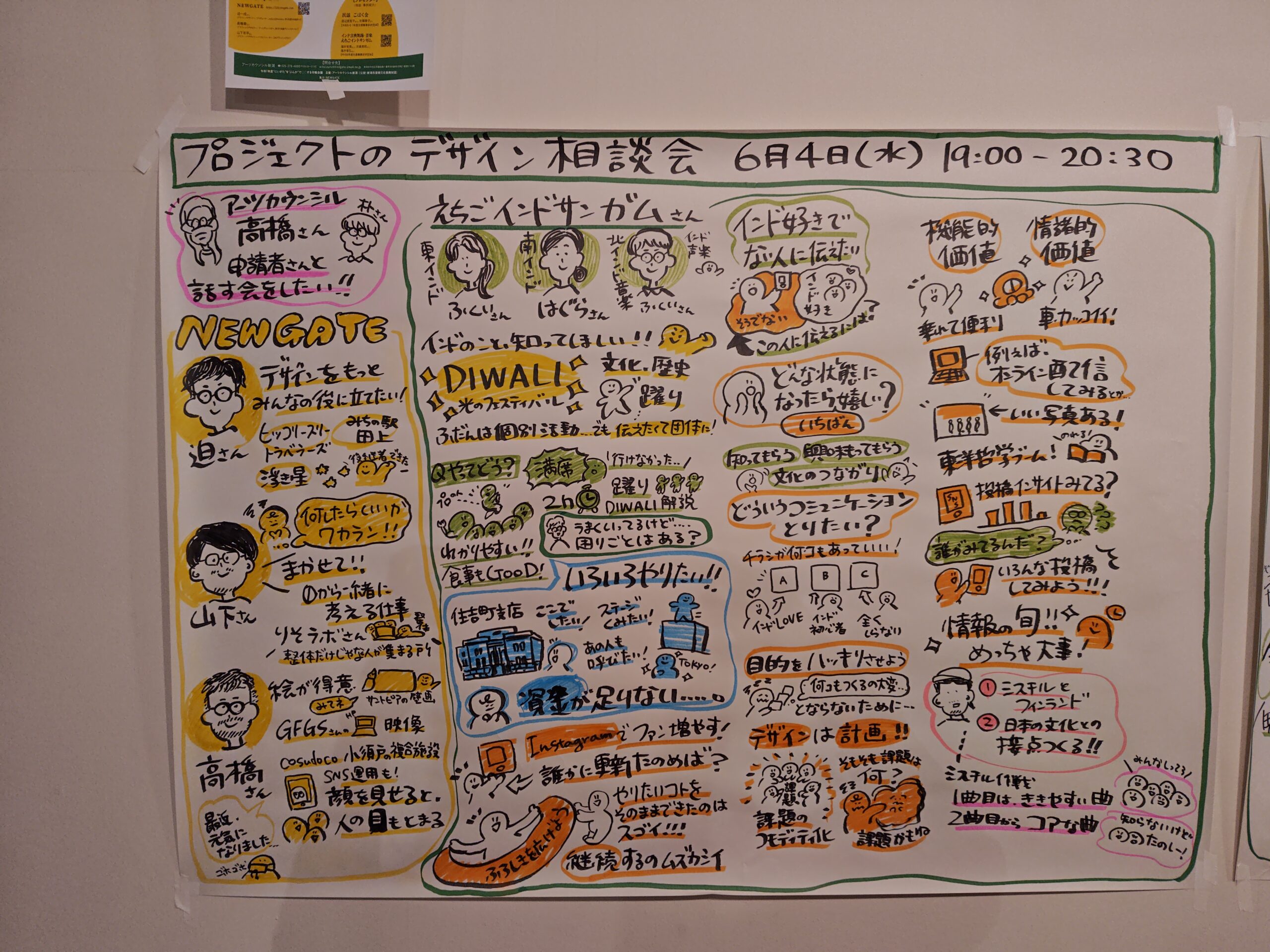

会場の「上古町の百年長屋SAN」入口会は、平成30年度~令和2年度の文化芸術基盤整備促進事業をきっかけに設立されたデザイナー集団NEWGATE(ニューゲイト)のメンバーである迫さん、高橋徹さん、山下洋平さんのファシリテーションで進めました。また、当日はNiigata Graphic LanDの小林愛実さんも駆けつけてくださり、会のグラフィックレコーディングを担当してくださいました。

アーツカウンシル新潟の支援事業に過去採択された団体から、今回の相談会を今後の活動に役立てていただけるか、お互いの相性はどうかなどを勘案のうえ、「令和6年度 文化芸術活動に関する支援事業」採択事業報告会をきっかけに団体同士の交流がはじまったえちごインドサンガムとこはく会の方々にご登壇いただきました。

NEWGATEの自己紹介

最初に代表の迫さんから団体についてのご説明がありました。NEWGATEは、新潟市及び周辺地域においてデザイン活動がより身近になり、デザインがスムーズに活用される市民生活や地域社会をつくることをめざして活動しています。見た目だけでないデザインがあることを広めてデザインの裾野を拡げ、ビジネスでなく文化などの意義にも注目しお金以上の価値を生んでいきたいとのことでした。迫さんご自身は、道の駅たがみの商品開発から刺繍屋さんのブランディングにまで及ぶ様々なデザインのお仕事や、雑貨のお店hickory03travelersや上古町の百年長屋SANの運営をされています。

NEWGATEのみなさん(左から山下さん、高橋さん、迫さん)

NEWGATEのみなさん(左から山下さん、高橋さん、迫さん)山下さんはグラフィックデザイナーで、イラストやマーク、チラシの作成を主にされていますが、最近は情報が整理されておらずどうしようかというデザインの前段階から相談にのるお仕事が多いそうです。高橋さんもグラフィックデザイナーで、壁画を描く仕事からデザインの道に入られたとのこと。軽妙な語り口でユーモアと娘さんの写真を交えながら紹介されたこれまでのお仕事は、絵本やアイドルのロゴ作成から新潟の著名な日本酒会社の広告や海外向けパンフレットまで幅広く、写真や映像を撮ることもあるそうです。高橋さんからは、デザインはコミュニケーションだとよく言われるが、手法として写真のように止まっているものも、映像のように動いているものもあり、またそれぞれ伝達スピードの違いがあるというお話もありました。

えちごインドサンガムの事例紹介

相談会のテーマは、民謡とインド古典舞踊・音楽。今回ご紹介する相談会の前半ではえちごインドサンガムの方々からインド古典舞踊・音楽の活動紹介と活動の継続性や創客方法などに関する相談が寄せられました。

えちごインドサンガムの福井智美さん、羽倉美和さん、福井智弘さんはインド古典舞踊・音楽を専門として普段は各々でライブハウスなどを会場に活動されています。インドのいろいろな地方の踊りを紹介するため県外のインド関連のアーティストを呼びたい、インドの文化や食も紹介したいので演劇をしている方にストーリーテラーもお願いしたい、と公演の構想を練っているうちに規模が大きくなり予算もかさんできたため、アーツカウンシル新潟の力を借りるべくえちごインドサンガムを設立されました。

えちごインドサンガムのみなさんの事例共有

えちごインドサンガムのみなさんの事例共有そうして実施された公演『ディワリ 光のフェスティバル』の反響はとてもよく、おもしろかった、インドの文化がわからずにこういうものを見る機会が多いが、ストーリー仕立てにすることでわかりやすかったという声がありました。公演時間は2時間程度、会場は100名で満員となり、作る段階で大きな悩み事はなかったそうです。現在はそれぞれで活動しており、団体Instagramの更新をひとりで担っているので負担が大きい、また同じ規模の主催事業をするのは大変すぎて躊躇してしまうという話が福井智美さんからありました。

相談タイム

迫さんからの提案は、例えば年に一度秋は全員で公演を打ってそのタイミングでInstagramのフォロワーを増やす、またはインド文化が好きな方にInstagramを回すのを手伝ってもらい、それぞれの活動を紹介するのはどうかというものでした。また山下さんから、今回無理をして成功したのであれば、どこが一番大変だったかピックアップして、やらなくていい部分をやめて無理しない範囲で継続していくのがよいのではというご意見がありました。

また羽倉さんから、年齢を問わずできればインド好きでない人にも来てほしいのが反省点というお話があり、この悩みに対して高橋さんから、「どういう状態になったら一番うれしい気持ちになるか」との問いかけがありました。会場が満員になることなのか、それとも空席があってもお客さんとコアな関係が結べることなのか。福井智美さんの答えは、こういう文化があるんだと知り、日本とのつながりも含め興味を持ってもらいたいというものでした。これを受けて高橋さんは、そうであれば宣伝ビジュアルを通してどういう人たちとどういうコミュニケーションを取れるといいのか、とさらに問います。

相談の様子

相談の様子デザインは狭い意味では色や形をどうするのかというスタイリングのニュアンスで使われることが多いですが、広い意味では計画も含まれ、満席だが会場の大きさがネックで収益性が低いという問題を解決するための計画も広い意味ではデザインになると高橋さんは言います。パイが狭いから収益性が低いのであれば、一回かぎりの表現である舞踊にアーカイブ性を持ち込んで、繰り返し収益を上げられないかという広義のデザインをしてみる。こうした配信やペイパービューに対してコミュニケーションがとりづらい人たちに向けてどうするかというところまで問いが具体化されれば、オンライン配信に課金することの価値を伝えるチラシを作る際にスタイリングという意味のデザインも使いこなせます。

また迫さんによれば、まずこの場でいろいろな方に知ってもらえたことが重要で、ここからイベントがある時は案内して、おもしろかったよと言ってもらえるように仲間づくりをすることが重要とのことです。さらに高橋さんから、今回はコアなインド哲学の話、今回はスパイスやカレーの話というようにInstagramでの投稿では意図を明確にしたうえで、どの年代からどういうリアクションがあったかインサイトを確認するとよいとのアドバイスもありました。

会場からのコメント

ここでデザインを生業とされている参加者の方からもふたつご意見をいただきました。ひとつめはミスチル(ロックバンドのMr.Children)になること。ミスチルはとても音楽好きで、マニアックなことをやっているけれども、それだけだと聞いてくれる人が広がっていかないので、CDの一曲目には拡がる曲を入れて、2曲目3曲目ですごくコアなことをしている。この考え方が活動を拡げるには重要だと思われたそうです。ふたつめは、日本の文化とリンクさせること。神様の前で踊るインドの舞踊と、盆踊りなど日本の身近な文化は実は同じことをしているとわかると楽しいのではないかというご意見でした。

公演も満員で一見悩みがないように見えて、事務作業や広報の負担が特定のメンバーに集中してしまう、またもともと活動に興味を持ってくれている方以外にどうアプローチすればいいのかわからないという悩みが会前半のえちごインドサンガムさんから出てきましたが、後半のこはく会さんの活動でも似た悩みがありました。詳細については後半のレポートをぜひご一読ください。

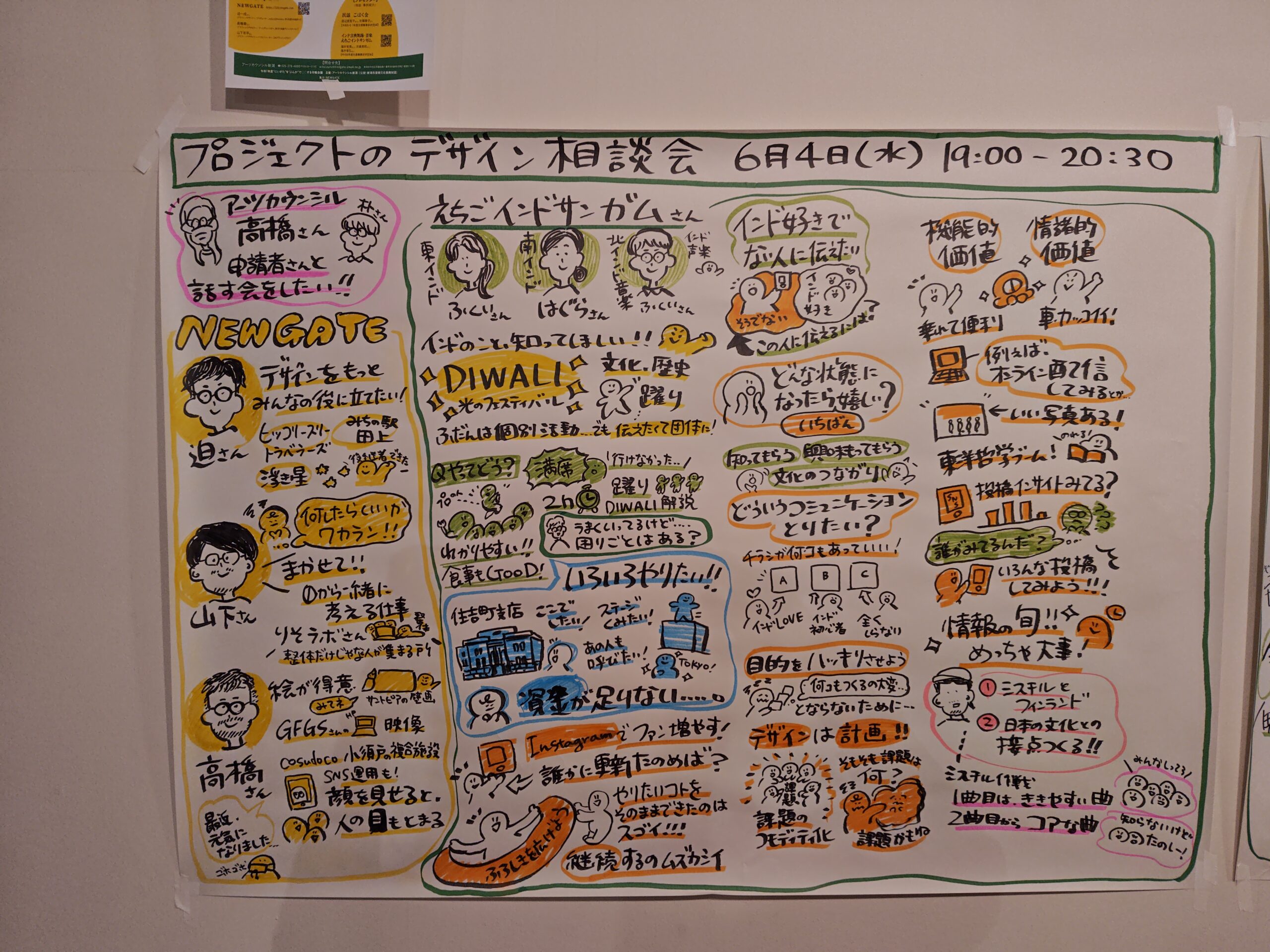

Niigata Graphic LanDの小林さんによるグラフィックレコード(前半分)

Niigata Graphic LanDの小林さんによるグラフィックレコード(前半分)