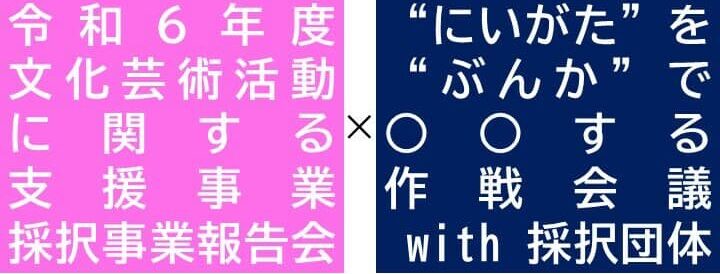

【事業アーカイブ】「令和6年度 文化芸術活動に関する支援事業」採択事業報告会 × “にいがた”を“ぶんか”で○○する作戦会議 with 採択団体

-

- 投稿日:

- 2025.03.28(金)

-

- written by:

- ゲスト

-

- 記事カテゴリー:

- 事業レポート

-

- ジャンル:

- 伝統芸能

- 地域文化拠点

- 映画

- 演劇

- 美術

- 舞踊

- 音楽

![]()

令和6年度 文化芸術活動に関する支援事業に採択された13団体の皆さまから、実施した取り組みについてお話を伺う報告会を開催。また、報告会に続けて「新潟が文化でこんなまちになるといいな」や「こんな活動をやってみたら、まちがおもしろくなりそう!」といった夢やイメージを出し合う「“にいがた”を“ぶんか”で○○する作戦会議」を採択団体のみなさまに加え、報告会を聞き届けてくださった方、作戦会議にかけつけてくださった方、総勢24名で実施しました。

イベント詳細

開催日:2025年3月9日(日) 15:00-17:00(報告会)

17:00-18:00(作戦会議)

会 場:旧第四銀行住吉町支店 2階 会議室 (新潟市中央区柳島町2丁目10)

作戦会議の案内人(ゲストファシリテーター):馬場大輔さん (道の駅たがみ 駅長)

主 催:アーツカウンシル新潟

共 催:新潟市歴史博物館 みなとぴあ

報告会

報告会では、採択団体13団体と報告会を聞き届けてくださる方を加えた26名が車座になりました。新プロジェクトへのチャレンジ助成、テーマ別プロジェクト助成、団体助成の順でそれぞれの事業の企画背景や、取り組みでよかったこと・大変だったこと、これからの展望などを、伴走支援を行ったプログラムオフィサーからのインタビュー形式で、各団体のみなさんに伺いました。

新プロジェクトへのチャレンジ助成の報告では、人を広く集めるための広報がチャレンジだったという声、関わりのない方の初めての出会いをおもしろくしたいという思いが取り組みのきっかけだったこと、様々な実践者が一堂に会する機会を作れたという感想、地域課題の解決を目指しているが地域との関わり方が難しかったといったエピソードが聞かれました。

報告会の様子

報告会の様子テーマ別プロジェクト助成の報告では、イベントでの制作映画上映後、普段大勢の前では発言をためらいがちな人が多い新潟で、中学生から70代の女性まで様々な参加者が1時間しゃべり続けたというエピソード、イベント中のアクシデントを学生が機転を利かせて切り抜け一体感が増したという話、事業を実施したことでこれまで聞きたくても聞けなかった生の声が聞けて自分たちの意図が伝わったのを感じ、やってよかったと感じたこと、その地域にいる人だからこそ話せることを話してもらうと、そういえばこれも知ってほしいと話が膨らみ盛り上がったという報告、作品創作に集中できるモデルを作れたが地域の方に事業へ関心を持ってもらう難しさがあるという悩み、参加してくれる青少年が少しずつ増えてきたのでさらに活動を拡げたいという意見、障がいを特別視せず当たり前にあるものとして皆が楽しめるイベントにしていきたい、多様な世代間の交流と普段使われない場所の活用ができたという声などがありました。

団体助成の報告では、聞こえる聞こえない関係なく楽しめ交流できる場づくりを目指したが、アーツカウンシルの伴走支援があるとはいえ基本的にひとりで運営を行ったので大変だった、それでも細々と続けて来年度はハードルを低くして楽しくできる発表も行ってみたいという話がありました。

報告会終了後、作戦会議へ参加するため残ったみなさんのほとんどが他の団体と挨拶やお話をされていて、報告会から団体間で交流が生まれていたのがとても嬉しかったです。

作戦会議

作戦会議は馬場大輔さん(道の駅たがみ駅長)を「作戦会議の案内人(ゲストファシリテーター)」としてお招きし、行いました。馬場さんは、郷土芸能を次世代に繋ぎたいという地域の方々の情熱に動かされアーツカウンシル新潟の助成プログラムを利用されていました(文化芸術基盤整備促進支援事業「『新潟市農村文化協議会』の設立・運営」)。事業を実施する中でアーツカウンシルと様々なやりとりを重ねる伴走支援が心強かった、アーツカウンシルがあるのは新潟市の価値だという嬉しいコメントがありました。馬場さんは現在、生まれ育った田上町で道の駅を通じた地域の再価値化と次世代への継承に取り組み、課題となっていた竹林を活かすプロジェクト「たがみバンブーブー」を実施されています。

この報告会では参加されたみなさんの間に交流が生まれることを大事なテーマとしていました。そこで、報告会で採択団体の言葉にあった「偶発性のデザイン」として違う団体の方同士で隣り合うように席替えを行い、二人一組で報告会を聞いて感じたこと、他団体に質問したいことを話し合い、その後全体に発表して共有しました。

作戦会議冒頭で自己紹介する馬場さん

作戦会議冒頭で自己紹介する馬場さんなぜ事業のテーマに興味を持ったのかという質問に対しては、単純にかっこいいと思ったからという答えがありました。また一般の参加者の方から、支援事業に応募したいがどうすればいいかわからない、どうやって応募したのかという質問があり、各団体から「実は最初は別件で考えていた」「何もわからないところから説明会に行き、申請のやり方をスタッフに教えてもらった」「市の施設でチラシを見つけ、自分たちの予算ではどうしても難しい企画だったので相談した」「元々知っていたが今回の事業まで活用する機会がなかった」など、応募の背景を共有いただきました。報告会を聞き届けてくださった方々、作戦会議にかけつけてくださった方からは、普段取り組んでいる文化芸術活動を紹介いただき、広報で悩んでいる方・団体が多いことから、広報に詳しい参加者からみんなで具体的な広報戦術を聞くという場面もありました。

馬場さんからは、これだけいろいろな活動をしている方がいる新潟市の層の厚さはすごいが、この熱気が新潟市の空気感になっていないのはなぜだろうという問いかけがありました。規模が小さければ濃縮されてつながるが、新潟市は面積も広く人も多いため、直接はなかなかつながりづらいからではないかという意見があり、広さをどう強みに変えるのか、その仕組みをどうするのかが新潟市の課題かもしれないと馬場さんはコメントされました。

作戦会議の様子

作戦会議の様子作戦会議の締めくくりとして、こんな新潟市にしていきたいという意見を再び二人一組で話し合い、共有しました。「活動を通じて交流できる場ができてくるとさらにおもしろくなるのではないか」「移住者であっても誰でも寛容に受け入れてくれるような場がほしい」「今日出会ったこの団体と具体的にコラボレーションしたい」「これまで市や文化という規模では考えていなかったが、東京に行ってしまったかつての仲間がこんなおもしろいものがあるなら新潟に戻ってきてもいいかなと思えるような何かを生み出すための足掛かりになる活動を地道にしていきたい」「知らなかったたくさんの活動を知れて刺激になった」などのお話がありました。

最後に馬場さんから「今日この場でたまたまあった縁、繋がりは重要。自分は田上町で活動しているが何か一緒にできたらと思う。自分の活動の外でいろいろ知ることが大切で、この集まりから次の事象をみんなで作れたらいい。いい交流ができてよかった」というお話がありました。

作戦会議の終了後も、一緒にこういうことができるかもしれないとみなさんそれぞれお話されていて、新しい角度から新潟が盛り上がっていきそうな可能性を感じました。